Les secrets de Houdini

- Aboubacar Moussa Konate

- 14 sept. 2025

- 24 min de lecture

I. Introduction

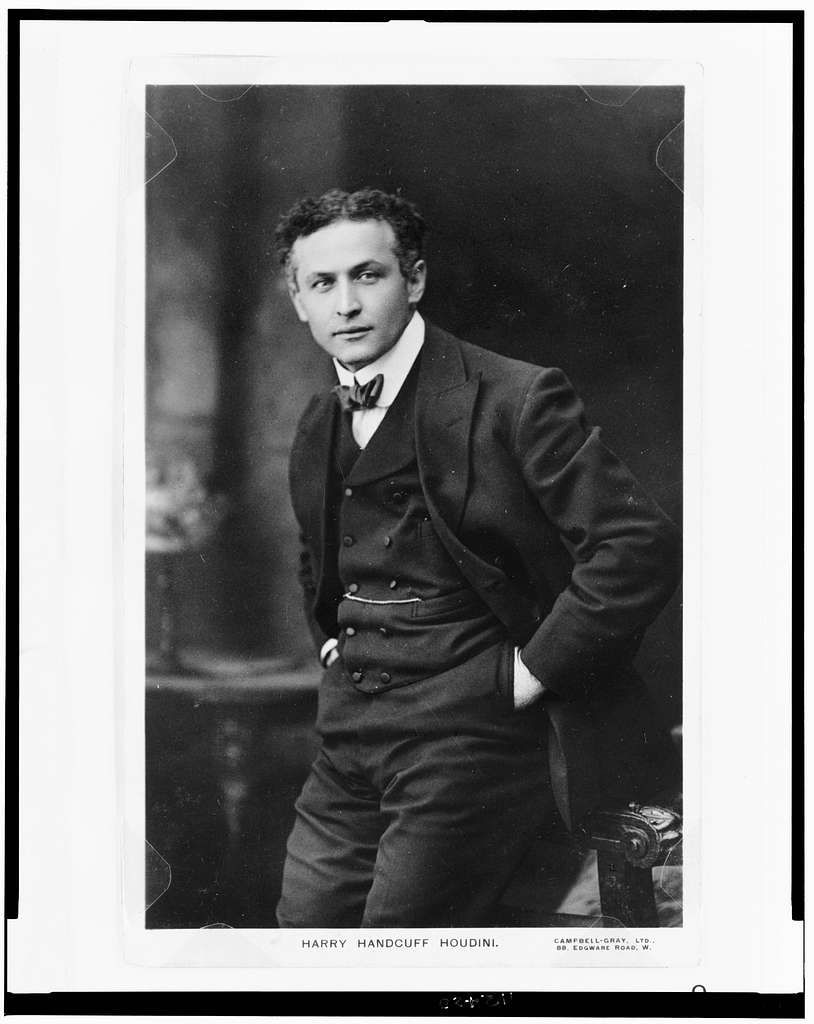

Harry Houdini. Le seul nom suffit à évoquer des images de menottes brisées, de cadenas forcés, de caisses plongées dans l’eau d’où il ressortait haletant mais vivant, acclamé par une foule hystérique. Houdini, c’est plus qu’un magicien : c’est une légende. Un homme qui a transformé l’art de l’évasion en un langage universel de liberté, de défi et d’endurance.

Né Ehrich Weiss en 1874, dans une famille juive hongroise pauvre, il débarque enfant aux États-Unis avec presque rien. Mais dès son plus jeune âge, il a une obsession : se libérer. Pas seulement des cordes ou des chaînes, mais des limites qu’imposent la pauvreté, la condition sociale, et la fatalité. Il inventera un personnage, “Houdini”, inspiré du magicien français Robert-Houdin, et construira autour de lui un mythe d’acier : celui de l’homme qu’aucune prison, aucun coffre-fort, aucune serrure ne pouvait retenir.

Mais quels étaient ses secrets ? Comment faisait-il pour accomplir ce que le public jugeait impossible ? Était-il un simple tricheur, un prestidigitateur de foire, ou bien un maître absolu de l’illusion, du mental et de la discipline ? Dans ce texte, nous allons plonger dans l’univers de Houdini. Nous explorerons ses techniques, son entraînement, ses tactiques psychologiques et sa philosophie de vie. Car derrière les chaînes qu’il brisait sur scène se cachent des leçons universelles : la rigueur, le courage, l’art de raconter une histoire, et l’audace d’aller là où personne n’ose.

II. L’homme derrière la légende

Harry Houdini, de son vrai nom Ehrich Weiss, naît en 1874 à Budapest, dans une famille modeste. Son père, rabbin, peine à nourrir sa femme et ses nombreux enfants. La famille décide d’émigrer aux États-Unis en 1878, dans l’espoir d’une vie meilleure. Ils s’installent d’abord à Appleton, dans le Wisconsin, puis à Milwaukee. Mais la pauvreté ne les quitte pas. Le petit Ehrich découvre très tôt que s’il voulait exister, il devrait se battre contre les murs invisibles qui enfermaient les siens : la pauvreté, l’exclusion, le manque d’opportunités.

C’est là que naît son obsession : se libérer. Se libérer des contraintes, des chaînes sociales, des barrières qui semblaient étouffer son avenir. À neuf ans, il s’enfuit de la maison pour quelques jours, travaillant comme cireur de chaussures et vendeur ambulant. Ce goût pour la débrouille et le risque ne le quittera jamais. Très vite, il s’intéresse aux acrobaties, à la gymnastique, et à tout ce qui met son corps à l’épreuve. Avant d’être un illusionniste, Houdini est un athlète. Et c’est déjà là l’un de ses premiers secrets : son incroyable discipline physique.

À l’adolescence, il découvre la magie. Il choisit un nom de scène inspiré du Français Jean-Eugène Robert-Houdin, pionnier de la prestidigitation moderne. Il ajoute un “i” pour créer “Houdini”, comme pour dire : “je serai son héritier, mais encore plus grand”. Ehrich Weiss devient Harry Houdini, et ce masque ne le quittera plus. Le pauvre immigré s’efface derrière l’homme invincible.

Ses débuts, pourtant, sont laborieux. Il enchaîne les petits spectacles dans les foires, les cirques itinérants, les bars miteux. Son numéro de cartes ne séduit pas. La concurrence est rude, et Harry comprend vite que pour se distinguer, il doit trouver une spécialité. C’est alors qu’il mise sur l’art de l’évasion. Menottes, cordes, camisoles de force : personne n’en avait fait un spectacle central. Houdini va en faire son arme.

Ce choix n’est pas anodin. Les spectateurs, issus des classes populaires, vivent eux aussi enfermés par la société : enfermés dans des usines, des emplois pénibles, des contraintes économiques. Voir un homme se libérer des chaînes, c’est plus qu’un numéro : c’est une catharsis. C’est l’espoir incarné que l’on peut briser ses propres entraves. Houdini a compris avant tout le monde que l’illusion n’est pas seulement un tour de main, mais une métaphore vivante.

Pour bâtir sa légende, il ne se contente pas de se produire dans des théâtres. Il mise sur la rue, la foule, le spectaculaire. On le voit suspendu à des dizaines de mètres du sol, dans une camisole de force, devant des milliers de passants. On le voit plonger dans des rivières glacées, enfermé dans une malle cadenassée, et en ressortir vivant. Ces démonstrations publiques, souvent gratuites, sont son meilleur marketing. La presse raffole de ces images. Houdini devient un phénomène médiatique.

Derrière ce succès, il y a une stratégie. Houdini comprend l’importance de contrôler son image. Il cultive le mystère, mais il se montre aussi comme un homme moderne : il maîtrise les journaux, les affiches, les photographies. À une époque où la communication de masse est encore balbutiante, il est déjà un maître du storytelling.

Mais Houdini n’est pas seulement un génie de la scène. C’est aussi un homme tourmenté. Derrière l’invincibilité du personnage, il y a les blessures de l’enfant pauvre qui voulait prouver sa valeur. Il travaille sans relâche, s’entraîne chaque jour, au point d’épuiser son corps. Sa femme, Bess, qui sera sa partenaire et son soutien toute sa vie, confiera que Harry ne savait jamais s’arrêter : il devait toujours aller plus loin, plus haut, plus risqué.

Ce perfectionnisme obsessionnel forge la légende, mais il nourrit aussi sa vulnérabilité. Houdini se sait mortel, mais il veut paraître immortel. C’est cette tension entre l’homme et le mythe qui rend son histoire si puissante.

En résumé, Houdini n’était pas seulement un illusionniste brillant. C’était un immigrant pauvre devenu star mondiale. Un athlète autant qu’un magicien. Un stratège médiatique autant qu’un artiste. Et surtout, un homme obsédé par une seule idée : montrer au monde que rien ni personne ne pouvait l’enfermer.

III. Les secrets de ses évasions

Lorsqu’on évoque Houdini, on pense immédiatement à ses numéros d’évasion spectaculaires. Suspendu dans une camisole de force au-dessus d’une rue bondée, enfermé dans une malle jetée dans une rivière glacée, ou encore prisonnier d’un aquarium de verre rempli d’eau : chaque performance semblait défier la mort. Les spectateurs retenaient leur souffle, persuadés d’assister à la fin d’un homme, avant de crier à l’extase lorsqu’il réapparaissait, libre, triomphant, parfois souriant, toujours théâtral.

Beaucoup se sont demandé : “Comment faisait-il ?” Était-ce de la pure magie ? De la complicité cachée ? Des serrures truquées ? La vérité est beaucoup plus subtile. Houdini ne s’appuyait pas sur un seul secret, mais sur un ensemble de disciplines et de préparations extrêmes :

1. Un entraînement physique hors du commun

Avant d’être magicien, Houdini était un athlète. Son corps était son premier outil. Il s’entraînait chaque jour avec une rigueur quasi militaire :

Musculation : il travaillait ses poignets, ses avant-bras et ses épaules pour résister à la pression des menottes, cordes et camisoles.

Souplesse : il pratiquait des exercices d’assouplissement pour pouvoir se contorsionner, ramener ses bras par-dessus sa tête, plier ses articulations dans des angles douloureux.

Endurance : il courait, nageait, s’entraînait en apnée. On raconte qu’il pouvait retenir son souffle plus de trois minutes, un exploit vital pour ses numéros sous l’eau.

Cette dimension physique est souvent négligée par ceux qui cherchent ses “trucs”. Mais sans cette préparation, aucune illusion n’aurait fonctionné. Houdini savait que l’illusion ne remplace pas le corps : elle l’amplifie.

2. La maîtrise de la respiration et de la douleur

Un autre secret de Houdini résidait dans sa capacité à contrôler son souffle et sa tolérance à la douleur.

Apnée : pour ses numéros sous-marins, il s’entraînait des heures dans des baignoires ou piscines, repoussant son réflexe d’inspiration.

Gestion du stress : il s’exposait volontairement à des situations de claustrophobie, enfermé dans des caisses ou des cercueils, pour habituer son esprit à rester calme.

Tolérance à la douleur : il supportait la compression des cordes, la morsure des menottes, les positions inconfortables. Ce qui semblait insoutenable au commun des mortels devenait pour lui un état de concentration.

C’est là que réside une clé : Houdini n’échappait pas toujours immédiatement. Parfois, il souffrait réellement, mais il savait endurer. L’illusion naissait dans la façon dont il transformait cette souffrance en spectacle.

3. L’expertise technique des serrures et des menottes

Houdini avait une connaissance quasi encyclopédique des mécanismes de verrouillage.

Il collectionnait les menottes, cadenas et serrures de son époque.

Il les étudiait, les démontait, les reproduisait pour comprendre leurs failles.

Il savait crocheter la plupart des verrous, souvent avec des outils dissimulés.

Mais son génie allait plus loin. Il savait aussi manipuler les attentes du public : souvent, il acceptait des menottes apportées par des policiers ou spectateurs. En réalité, il connaissait déjà leurs modèles, ou avait appris à s’en libérer à force d’essais. Parfois, il utilisait même des astuces mécaniques invisibles : ressorts, clés miniatures cachées dans ses vêtements ou sa bouche.

4. L’art de la préparation invisible

Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Houdini ne se contentait pas de monter sur scène et d’improviser. Chaque numéro était préparé avec une minutie absolue.

Repérage : lorsqu’il devait s’évader d’une prison ou d’un coffre, il demandait à y être enfermé auparavant pour “s’entraîner”. En réalité, il observait les systèmes de sécurité.

Accessoires : il cachait des outils miniatures dans ses vêtements, sous sa langue, voire dans sa gorge. Certains témoignages parlent de petites clés pliées, avalées puis régurgitées au moment opportun.

Complicités discrètes : même si Houdini refusait d’admettre l’aide d’assistants, il est probable que certains numéros aient bénéficié de collaborateurs invisibles, ne serait-ce que pour la logistique.

Son génie consistait à faire croire que tout était improvisé et incontrôlable, alors qu’en réalité, rien n’était laissé au hasard.

5. La mise en scène du danger

Un des plus grands secrets de Houdini n’était pas technique, mais psychologique. Il savait qu’un tour n’impressionne que s’il semble impossible et dangereux. Ainsi, il amplifiait toujours la perception du risque :

S’échapper d’une simple malle ? Peu impressionnant. Mais la malle plongée dans une rivière glacée, c’est un drame.

Retirer une camisole ? Déjà vu. Mais suspendu par les pieds à 20 mètres de haut, c’est une prouesse.

Ouvrir un cadenas ? Technique. Mais sortir d’un cercueil cloué, c’est une résurrection.

Houdini comprenait que l’émotion du public était plus importante que la technique. Il maîtrisait l’art de transformer un simple crochetage en une lutte pour la vie.

6. La psychologie du public et de la presse

Houdini n’évadait pas seulement son corps : il captivait l’esprit des foules. Il utilisait la presse comme un complice. Chaque défi devenait un événement médiatique. Il invitait policiers, journalistes, spectateurs à vérifier ses liens, ses menottes, son cercueil. En réalité, il savait que cette transparence était sa meilleure illusion : plus les gens croyaient que tout était contrôlé par des autorités neutres, plus ils étaient convaincus que son évasion était surnaturelle.

Il entretenait aussi la légende en acceptant des défis publics. Des mairies, des commissariats, des banques l’invitaient à prouver qu’il pouvait sortir de leurs coffres ou cellules. À chaque fois qu’il réussissait, la presse en faisait ses gros titres. Chaque succès renforçait son aura d’invincibilité.

7. Le secret ultime : la discipline absolue

Au fond, le plus grand secret de Houdini n’était ni une clé cachée, ni un tour de passe-passe. C’était sa discipline. Là où d’autres magiciens comptaient sur des illusions rapides, lui construisait sa légende sur la répétition, la sueur et l’entraînement.

Des milliers d’heures à pratiquer ses évasions.

Une préparation physique quotidienne, sans compromis.

Une recherche constante d’innovation, pour ne jamais laisser son public se lasser.

Houdini n’était pas seulement un homme qui se libérait des chaînes. C’était un homme qui avait compris que la liberté se gagne par la préparation totale.

En fin,

Les secrets de ses évasions ne résidaient pas dans une magie occulte ou un miracle caché. Ils étaient le fruit d’un mélange unique :

Une condition physique exceptionnelle.

Une connaissance technique des verrous.

Une mise en scène dramatique du danger.

Une maîtrise psychologique du public et de la presse.

Une discipline de fer.

Houdini transformait l’ordinaire en extraordinaire, non pas en trichant, mais en dépassant les limites humaines et en les enveloppant d’un récit qui touchait chacun : si lui peut se libérer de ses chaînes, alors peut-être que moi aussi.

IV. L’art de la mise en scène

Si Houdini est entré dans l’histoire, ce n’est pas uniquement parce qu’il savait crocheter une serrure ou se libérer d’une camisole. Beaucoup d’autres magiciens maîtrisaient des techniques similaires. Ce qui le distinguait, c’était sa capacité à transformer une évasion mécanique en une expérience émotionnelle, un drame qui suspendait le souffle des spectateurs et imprimait son nom dans les journaux.

Houdini n’était pas seulement un illusionniste : il était un metteur en scène de lui-même.

1. Transformer la technique en drame

Un cadenas ouvert avec une épingle, pris isolément, n’a rien d’extraordinaire. Mais présenté comme une lutte contre la mort, avec des cordes serrées, un compte à rebours, une foule qui retient sa respiration, le même geste devient héroïque. C’était là le génie de Houdini : il comprenait que le spectacle ne résidait pas dans le “comment”, mais dans le “pourquoi” et le “à quel prix”.

Dans ses numéros, il ne montrait jamais l’effort comme un simple truc. Il en faisait une épreuve. Il se contorsionnait, suait, haletait, gémissait parfois, donnant l’impression de souffrir réellement. Chaque seconde ajoutait à la tension dramatique. Quand enfin il se libérait, le soulagement de la foule se transformait en admiration absolue.

2. L’utilisation magistrale du suspense

Houdini connaissait les règles de la narration dramatique avant même qu’Hollywood ne les formalise.

Le danger : il commençait par une promesse claire — “Je vais tenter l’impossible”.

L’attente : il laissait le public attendre, parfois longtemps, créant un silence insupportable.

Le doute : il simulait l’échec, redoublant la tension.

Le retournement : quand tout semblait perdu, il surgissait, libre.

C’est exactement la structure d’un thriller moderne. Houdini avait compris que l’art du spectacle n’est pas dans la démonstration, mais dans la gestion des émotions collectives.

3. Le choix des environnements spectaculaires

Houdini ne se contentait pas de la scène d’un théâtre. Il sortait dans la rue, devant des milliers de passants. Ses évasions devenaient des événements publics. Suspendu à une grue au-dessus de Times Square, plongé dans une rivière sous les yeux des habitants d’une ville, enfermé dans une cellule réputée inviolable : chaque numéro devenait une nouvelle légende.

Ces lieux choisis n’étaient pas anodins :

La rue = visibilité populaire, bouche-à-oreille immédiat.

La prison = défi à l’autorité, rébellion symbolique.

Les rivières et espaces publics = proximité avec le danger naturel.

Houdini savait que plus le décor était impressionnant, plus la presse et le public amplifiaient le mythe.

4. La presse comme complice

L’un des plus grands coups de génie de Houdini fut d’utiliser la presse comme un partenaire de spectacle. À une époque où les journaux étaient la principale source d’information, il comprit qu’il devait leur offrir du sensationnel. Il annonçait ses défis à l’avance, invitait journalistes et policiers à vérifier ses chaînes et ses cadenas, et faisait en sorte que chaque évasion devienne un article à la une.

Ses démonstrations étaient conçues pour être photogéniques. Les clichés de Houdini suspendu par les pieds, ou immergé dans une cuve de verre, faisaient plus que raconter : ils choquaient, ils impressionnaient. Chaque photo devenait une publicité gratuite. Aujourd’hui, on dirait qu’il avait compris le “marketing viral” avant l’invention d’Internet.

5. Le danger comme moteur narratif

Pourquoi Houdini insistait-il toujours sur la mise en danger ? Parce que le danger est universel. Nul besoin de comprendre la technique d’une serrure pour ressentir la peur de la noyade, de l’asphyxie ou de la chute. Houdini choisissait des mises en scène où le public pouvait s’identifier émotionnellement :

L’eau → la peur instinctive de se noyer.

Les hauteurs → la peur de tomber.

La camisole → la peur de l’enfermement.

Ce n’étaient pas des symboles abstraits, mais des expériences physiques communes. En les affrontant publiquement, Houdini devenait un miroir des angoisses collectives.

6. La répétition du motif de la “résurrection”

Beaucoup de ses numéros jouaient sur une dramaturgie quasi religieuse : la mort apparente suivie de la résurrection. Enterré vivant, plongé dans l’eau, enfermé dans un cercueil… chaque fois, il renaissait aux yeux du public. Cette répétition n’était pas un hasard : elle inscrivait Houdini dans une symbolique plus grande que lui, celle du héros qui défie la mort.

7. Le contrôle absolu de son image

Houdini était un maître de sa marque personnelle avant l’heure. Il contrôlait ce qui était dit de lui, corrigeait les journalistes, publiait des autobiographies. Il se présentait comme un homme moderne, courageux, rationnel, et non comme un simple prestidigitateur. Il construisait sa légende avec la même rigueur qu’il préparait ses numéros.

Cette obsession allait jusqu’au détail : ses affiches le montraient entouré de chaînes, regardant droit le spectateur, l’air déterminé. Il projetait l’image d’un homme invincible, mais humainement engagé dans chaque performance.

8. La différence avec les autres illusionnistes

À son époque, de nombreux magiciens copiaient les tours de cartes, les lapins dans les chapeaux, les illusions de scène. Houdini, lui, choisit l’unicité. Il comprit que le public ne se souvient pas d’un “tour”, mais d’une expérience. Alors que d’autres magiciens restaient confinés à des salles, Houdini transformait la ville entière en théâtre. Sa mise en scène n’était pas une option : c’était son arme principale pour devenir immortel.

En effet

L’art de la mise en scène fut le véritable secret de Houdini. Sans ses talents de dramaturge et de communicateur, ses évasions n’auraient été que des exploits techniques, vite oubliés. Mais en les habillant de danger, de suspense, de symboles universels, et en les projetant dans l’espace public et médiatique, il en fit des mythes vivants.

Chaque numéro devenait une histoire, chaque défi une légende. Houdini comprit mieux que quiconque que le spectacle ne réside pas dans la serrure qui cède, mais dans le souffle retenu du public. Et c’est ce souffle collectif qui, plus d’un siècle après, continue de faire vivre son nom.

V. Houdini contre les charlatans

La plupart des gens connaissent Houdini pour ses évasions spectaculaires. Mais un autre aspect de sa vie fut tout aussi passionnant : sa croisade acharnée contre les médiums, les spirites et les charlatans. Derrière l’artiste qui faisait rêver les foules, se cachait un homme profondément attaché à la vérité, obsédé par la lutte contre la manipulation des esprits vulnérables.

1. Le contexte : l’essor du spiritisme

À la fin du XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle, le spiritisme connaît un succès immense. Des médiums affirment pouvoir communiquer avec les morts lors de “séances”, où les tables tournent, des voix se font entendre et des objets semblent bouger tout seuls. Dans une époque marquée par les guerres et les épidémies, des milliers de familles endeuillées cherchent désespérément un signe de leurs proches disparus.

C’est un terrain fertile pour les imposteurs. Derrière des rideaux et des tours de passe-passe, beaucoup de médiums exploitent la douleur des gens en échange d’argent.

Houdini, qui avait bâti sa carrière sur l’art de tromper le regard tout en assumant qu’il s’agissait d’un spectacle, ne supportait pas que d’autres utilisent les mêmes techniques pour se faire passer pour des prophètes ou des messagers divins. Pour lui, la différence était claire : l’illusion devient escroquerie quand elle prétend être réelle.

2. L’expérience personnelle : sa mère

Une raison intime explique aussi cette croisade. Houdini était très proche de sa mère, Cecilia Weiss. Sa mort en 1913 l’a profondément marqué. Comme beaucoup, il aurait pu être tenté de croire aux médiums pour communiquer avec elle. Mais quand il assista à certaines séances, il fut choqué par les trucages grossiers employés : coups frappés sous la table, assistants déguisés, cordes invisibles.

Au lieu de trouver du réconfort, il ressentit une colère brûlante : ces gens exploitaient la peine des familles, comme ils auraient pu exploiter la sienne. Dès lors, il fit de la dénonciation du spiritisme frauduleux une mission personnelle.

3. Les méthodes de Houdini

Houdini connaissait les ficelles de l’illusion mieux que quiconque. Il assistait incognito à des séances, puis reproduisait publiquement les mêmes effets, en expliquant leur fonctionnement.

Exemples :

Tables tournantes : souvent truquées avec des aimants, des ressorts ou des assistants cachés.

Écritures automatiques : produites grâce à des dispositifs dissimulés sous la table.

Apparitions de fantômes : réalisées avec des draps, des marionnettes et un éclairage savamment dosé.

En démontant ces pratiques devant la presse, Houdini se faisait autant d’ennemis que d’admirateurs. Mais il considérait que c’était un devoir moral.

4. L’amitié brisée avec Arthur Conan Doyle

Un épisode célèbre illustre cette croisade : sa relation avec Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Doyle était fasciné par le spiritisme et croyait sincèrement aux médiums. Pendant un temps, les deux hommes furent amis. Doyle admirait Houdini et pensait même qu’il possédait de véritables pouvoirs surnaturels, ce que Houdini niait vigoureusement.

Leur amitié prit fin lorsque Houdini critiqua publiquement des médiums que Doyle défendait. Doyle l’accusa de vouloir détruire la foi des gens, tandis que Houdini maintenait que son combat était contre l’imposture, pas contre la spiritualité sincère. Cet affrontement montra combien Houdini était prêt à sacrifier des relations prestigieuses pour rester fidèle à ses convictions.

5. Les conférences et les livres

Houdini ne se contenta pas d’attaquer les médiums sur scène. Il écrivit plusieurs livres, dont A Magician Among the Spirits (1924), où il détaillait les fraudes qu’il avait démasquées. Il donna aussi des conférences publiques, parfois houleuses, où il mettait les spirites au défi de prouver leurs dons.

Dans certains cas, il offrait même des récompenses à qui réussirait à démontrer une communication authentique avec l’au-delà. Personne ne réussit à empocher le prix.

6. Les risques de sa croisade

S’attaquer au spiritisme, c’était s’attaquer à une véritable industrie. Houdini reçut des menaces, et certaines séances où il tentait de révéler la supercherie dégénérèrent en bagarres. Mais il n’en démordait pas. Sa conviction était simple : mieux vaut choquer en disant la vérité que laisser prospérer un mensonge qui exploite les plus fragiles.

7. Le paradoxe Houdini

Ce combat soulève un paradoxe fascinant. Houdini lui-même passait sa vie à créer des illusions, à manipuler la perception des foules. Mais il assumait clairement la nature artistique de son travail : il ne prétendait jamais invoquer des esprits ou posséder des pouvoirs occultes. Au contraire, il se présentait comme un athlète et un artiste de l’illusion. Ce qui le révoltait, c’était l’hypocrisie de ceux qui, avec des techniques bien plus rudimentaires, osaient se draper dans un manteau de spiritualité pour tromper les désespérés.

En conclusion

La croisade de Houdini contre les charlatans montre une autre facette de son personnage : non seulement un maître de l’illusion, mais aussi un défenseur farouche de la vérité. Sa vie n’était pas seulement consacrée à se libérer de chaînes physiques, mais aussi à libérer les esprits des chaînes de la crédulité.

En dénonçant les imposteurs, il a parfois perdu des amitiés et s’est fait des ennemis puissants. Mais il a aussi consolidé son héritage : celui d’un homme qui, tout en trompant les yeux, a refusé de tromper les âmes.

VI. Les secrets mentaux et psychologiques

On pourrait croire que Houdini doit sa légende à sa force physique, à son endurance, ou à son savoir-faire mécanique. Mais en réalité, ce qui faisait de lui un homme à part, ce qui l’a transformé en mythe, ce n’était pas son corps, ni ses mains, mais son esprit. Son mental, sa psychologie et sa discipline intérieure étaient ses véritables armes. Ses évasions spectaculaires n’étaient que la manifestation extérieure d’un travail invisible : la conquête de soi.

1. La discipline absolue

Houdini avait un credo : rien ne résiste à la discipline. Chaque jour, il répétait les mêmes exercices, s’imposait des entraînements que beaucoup auraient trouvés absurdes ou excessifs.

Il s’attachait les mains avec différentes cordes, des centaines de fois, jusqu’à ce que chaque fibre de son corps sache exactement comment se libérer.

Il passait des heures enfermé dans des caisses ou des coffres pour s’habituer à l’obscurité, au manque d’air, à la panique.

Il répétait ses numéros encore et encore, jusqu’à ce que chaque mouvement devienne instinctif.

Ce n’était pas du talent inné, mais une discipline impitoyable. Houdini disait lui-même : “Mon corps est mon outil. Je dois l’aiguiser chaque jour.”

Cette rigueur lui permettait de tenir face à des situations où la plupart auraient abandonné ou perdu conscience.

2. La maîtrise de la peur

Le véritable ennemi dans ses numéros n’était pas la chaîne, ni la serrure, ni l’eau glacée. C’était la peur. La peur qui tétanise, qui bloque la respiration, qui fait perdre le contrôle. Houdini avait compris que pour réussir, il devait non pas éliminer la peur — ce qui est impossible — mais l’apprivoiser.

Claustrophobie : il s’enfermait volontairement dans des espaces minuscules pour s’habituer à l’oppression.

Noyade : il plongeait dans l’eau glacée, retenait son souffle, répétait jusqu’à ce que son corps cesse de paniquer.

Chute et vertige : suspendu à des hauteurs vertigineuses, il s’entraînait à garder l’équilibre et le sang-froid.

Ce qui terrifie les autres devenait pour lui un terrain d’entraînement. Il ne cherchait pas à supprimer sa peur, mais à la transformer en moteur de concentration.

3. Le contrôle du mental face à la douleur

Beaucoup de ses épreuves impliquaient de la souffrance physique : cordes serrées qui coupent la peau, camisoles qui écrasent les côtes, positions inconfortables qui engourdissent les muscles. La plupart des gens auraient abandonné. Houdini, lui, avait développé une tolérance à la douleur exceptionnelle.

Il pratiquait la méditation avant l’heure, se focalisant sur sa respiration pour détourner son esprit de la douleur.

Il répétait des postures inconfortables jusqu’à ce que son corps s’y habitue.

Il considérait chaque souffrance comme une preuve de son avance sur ses concurrents : là où d’autres céderaient, lui continuerait.

4. L’art de la visualisation

Bien avant que les psychologues modernes ne popularisent la “visualisation positive”, Houdini l’avait adoptée instinctivement. Avant chaque numéro, il se voyait déjà libre, déjà triomphant. Il répétait mentalement chaque geste, chaque seconde, chaque étape.

Ainsi, lorsqu’il se retrouvait enfermé, il ne découvrait pas la situation : il la rejouait. Son cerveau avait déjà vécu l’évasion des centaines de fois. Cette anticipation réduisait l’incertitude, diminuait la peur, et augmentait ses chances de réussite.

5. La stratégie du doute

Houdini ne travaillait pas seulement sur son propre mental, mais aussi sur celui du public. Il savait que la psychologie collective est une chaîne aussi solide que l’acier.

Créer le doute : il simulait parfois l’échec, la difficulté, pour mieux surprendre par sa libération.

Amplifier la tension : il ralentissait volontairement son évasion, non pas parce qu’il ne pouvait pas aller plus vite, mais parce que la peur des spectateurs était son meilleur allié.

Jouer avec la perception : en semblant vulnérable, il se rendait encore plus héroïque lorsqu’il triomphait.

Chaque spectateur devenait un complice involontaire de son illusion.

6. Le refus de la fatalité

L’une des forces psychologiques majeures de Houdini était son refus total de croire à l’impossible. Pour lui, rien n’était insurmontable. Cette conviction absolue, nourrie par des années d’épreuves, le rendait quasiment inébranlable.

Ce refus de la fatalité venait probablement de son enfance pauvre. Il avait appris très tôt que personne ne viendrait le sauver, et que s’il voulait survivre, il devait trouver ses propres issues. Chaque évasion n’était pas seulement un numéro, mais une métaphore de sa philosophie : il existe toujours une clé, un passage, une sortie.

7. La répétition comme conditionnement

Houdini transformait l’exceptionnel en routine. Ce qui, pour un spectateur, paraissait une situation extrême et unique, était pour lui un scénario répété des centaines de fois. Il avait conditionné son esprit à rester calme dans des contextes où la panique est automatique.

Ce conditionnement avait un double effet :

Il augmentait ses chances de réussite.

Il lui donnait une confiance absolue en lui, une aura qui impressionnait autant que ses prouesses physiques.

8. Le rôle de l’ego et de la volonté

Houdini avait un ego immense, parfois critiqué. Mais cet ego était aussi son moteur. Il ne supportait pas l’idée d’échouer en public. Cette obsession du succès nourrissait sa volonté au-delà des limites ordinaires. Là où d’autres auraient abandonné, il puisait dans sa fierté pour continuer.

Certains diront que cet orgueil le poussa parfois trop loin, au point de mettre sa vie en danger inutilement. Mais sans cette volonté indomptable, il n’aurait jamais bâti sa légende.

9. Les leçons universelles

Ce qui rend les secrets psychologiques de Houdini fascinants, c’est qu’ils dépassent la magie. Ils concernent chacun d’entre nous.

Discipline quotidienne → les petits gestes répétés mènent à des exploits.

Maîtrise de la peur → l’audace ne vient pas d’être sans peur, mais de savoir agir malgré elle.

Visualisation et préparation → ce que l’on imagine avec clarté devient plus réalisable.

Refus de la fatalité → il y a toujours une sortie, même si elle est invisible au premier regard.

En cela, Houdini n’était pas seulement un magicien. Il était un modèle de développement personnel avant l’heure.

En définitive

Les chaînes que Houdini brisait n’étaient pas seulement en métal. Elles étaient dans nos esprits : la peur, la résignation, la douleur, l’auto-limitation. En les affrontant, en les transformant en spectacle, il nous montrait que la liberté est avant tout un état d’esprit.

Ses véritables secrets n’étaient pas cachés dans ses poches, mais dans sa tête : discipline, maîtrise de soi, visualisation, confiance inébranlable. Ce sont ces armes invisibles qui lui ont permis d’accomplir l’impossible, et qui expliquent pourquoi, un siècle plus tard, son nom reste gravé dans notre mémoire collective.

VII. Héritage et inspiration

Harry Houdini est mort en 1926, mais près d’un siècle plus tard, son nom reste vivant. Il n’est pas seulement évoqué dans les cercles de la magie : il est cité par les entrepreneurs, les sportifs, les artistes, les coachs en développement personnel. Son héritage va bien au-delà des menottes et des cadenas. Houdini a laissé un modèle universel : celui de l’homme qui refuse les limites.

1. L’héritage dans la magie et l’illusion

Les illusionnistes modernes – de David Copperfield à David Blaine, en passant par Dynamo – se réclament tous, d’une manière ou d’une autre, de Houdini.

David Blaine, par exemple, s’est enfermé dans des boîtes transparentes, est resté des jours en apnée, a mis son corps à l’épreuve devant des millions de spectateurs. La filiation avec Houdini est directe : le corps comme théâtre, la souffrance comme langage.

Copperfield a repris l’idée de transformer chaque numéro en une histoire, une expérience dramatique, plutôt qu’un simple tour technique. Là encore, c’est Houdini qui avait compris que la mise en scène est plus forte que la mécanique.

Houdini a aussi inspiré une discipline entière de la magie : l’escapologie. Avant lui, personne ne l’avait théorisée. Aujourd’hui, elle est une branche reconnue de l’illusionnisme.

2. L’inspiration pour les entrepreneurs et leaders

Houdini n’était pas seulement un artiste, il était aussi un stratège du business.

Il comprit l’importance de la marque personnelle avant même que le terme existe.

Il transforma chaque performance en événement médiatique.

Il savait se distinguer dans un marché saturé en trouvant une niche : l’art de l’évasion.

Les entrepreneurs modernes retrouvent chez lui une leçon clé : pour exister, il ne suffit pas d’être compétent, il faut être unique et mémorable. Houdini ne vendait pas seulement un spectacle, il vendait une promesse : “rien ne peut m’enfermer”.

C’est aussi un modèle de résilience : enfant pauvre, immigré, sans réseau, il a bâti sa gloire mondiale à force de discipline et d’ingéniosité.

3. Le symbole du dépassement humain

Au-delà de la magie, Houdini est devenu un symbole universel. Ses évasions incarnaient plus qu’un numéro : elles représentaient la lutte de l’homme contre ce qui l’enchaîne.

Pour les travailleurs opprimés de son époque, il symbolisait l’espoir de briser leurs propres chaînes sociales.

Pour les immigrants, il représentait le rêve américain : partir de rien et atteindre la gloire.

Pour les esprits curieux, il incarnait la victoire de la préparation et de l’intelligence sur la fatalité.

Aujourd’hui encore, quand on dit de quelqu’un qu’il est “un Houdini”, on signifie qu’il sait se sortir de situations impossibles.

4. L’influence sur la psychologie et le développement personnel

Bien avant que les coachs modernes ne parlent de discipline, de visualisation ou de dépassement de soi, Houdini les pratiquait déjà. Sa vie est un manuel vivant :

La discipline quotidienne → chaque jour, répéter, s’entraîner, même quand personne ne regarde.

La maîtrise de la peur → apprendre à agir malgré l’angoisse.

La visualisation → se voir réussir avant même d’essayer.

La conviction → croire que rien n’est impossible avec assez de préparation.

Ces principes sont repris aujourd’hui dans les formations de leadership, dans le sport de haut niveau, et dans l’entrepreneuriat. Houdini était un “coach sans le savoir”.

5. Houdini et la culture populaire

L’héritage de Houdini s’étend aussi à la littérature, au cinéma, aux séries télévisées.

Des films entiers lui sont consacrés.

Des bandes dessinées le représentent comme un super-héros avant l’heure.

Dans la culture populaire, son nom est devenu un synonyme de “maître de l’évasion”.

Il est aussi régulièrement utilisé comme métaphore dans les discours politiques, journalistiques ou marketing : “tel candidat a fait un Houdini en se sortant d’une situation difficile”. Son nom est passé dans le langage courant, preuve ultime qu’il a transcendé son art.

6. Une leçon de vérité et d’intégrité

Un aspect de son héritage est moins connu mais tout aussi important : sa lutte contre les charlatans. En dénonçant les médiums fraudeurs, il a posé une ligne éthique : il est légitime de tromper pour divertir, mais pas de tromper pour exploiter.

Ce combat lui a valu des ennemis, mais il inspire aujourd’hui ceux qui cherchent à distinguer le vrai du faux dans un monde saturé d’illusions (fake news, manipulations médiatiques, arnaques financières). Houdini nous rappelle que l’illusion doit rester un art, pas une escroquerie.

7. L’héritage personnel : la liberté

Au fond, le message de Houdini était simple : ne laisse personne, ni rien, t’enfermer.Ses chaînes étaient réelles, ses cadenas authentiques, mais sa vraie cible était métaphorique : la pauvreté, la peur, la résignation. En se libérant encore et encore, il montrait qu’il existe toujours une issue, même quand tout semble perdu.

C’est cette philosophie qui fait que son héritage dépasse l’illusionnisme. Il est devenu un modèle de liberté intérieure, une source d’inspiration pour quiconque veut s’échapper de ses propres prisons invisibles.

Houdini n’était pas seulement un artiste de l’évasion. Il était un pionnier du marketing, un symbole de courage, un modèle de discipline, et un défenseur de la vérité. Son héritage touche les magiciens, mais aussi les leaders, les sportifs, les entrepreneurs et les rêveurs.

C’est pourquoi, presque cent ans après sa mort, son nom continue de résonner. Houdini n’a pas seulement brisé des chaînes. Il a transmis un message intemporel : la liberté est possible, si tu as le courage et la discipline de la chercher.

VIII. Conclusion

Houdini reste une énigme. Était-il un simple illusionniste, un athlète hors pair, un maître de la psychologie, ou tout cela à la fois ? En vérité, son génie fut de combiner toutes ces dimensions pour créer quelque chose d’unique : un symbole universel de liberté et de dépassement.

Ses chaînes n’étaient pas que de métal. Elles représentaient la peur, la douleur, la fatalité. En se libérant sous les yeux d’un public médusé, Houdini racontait une histoire plus grande que lui : l’histoire de l’homme qui refuse d’être prisonnier, qui choisit de briser ses limites.

Son héritage nous touche encore aujourd’hui, bien au-delà de la magie. Les entrepreneurs y voient un modèle d’innovation et de marque personnelle. Les sportifs, un exemple de discipline et de résilience. Les rêveurs, une promesse qu’il existe toujours une issue.

Houdini nous rappelle que la liberté n’est pas donnée : elle se conquiert. Elle exige du courage, de la préparation, et surtout, une foi inébranlable en ses propres capacités.

Un siècle après, son nom ne désigne plus seulement un homme, mais une idée : celle que rien ni personne ne peut enchaîner un esprit décidé à se libérer.

Et peut-être est-ce là son plus grand secret : Houdini n’a pas seulement trompé nos yeux. Il a éveillé en nous la conviction que l’impossible peut, parfois, devenir possible.

Commentaires